Sejarah, Struktur Agraris dan Dinamika Akses Kepemilikan Lahan Tambak di Kabupaten Bulukumba; Studi Dua Desa

Sejarah, Struktur Agraris dan Dinamika Akses Kepemilikan Lahan Tambak di Kabupaten Bulukumba; Studi Dua Desa

Penulis : Asrul - Fasilitator Sosial Bulukumba

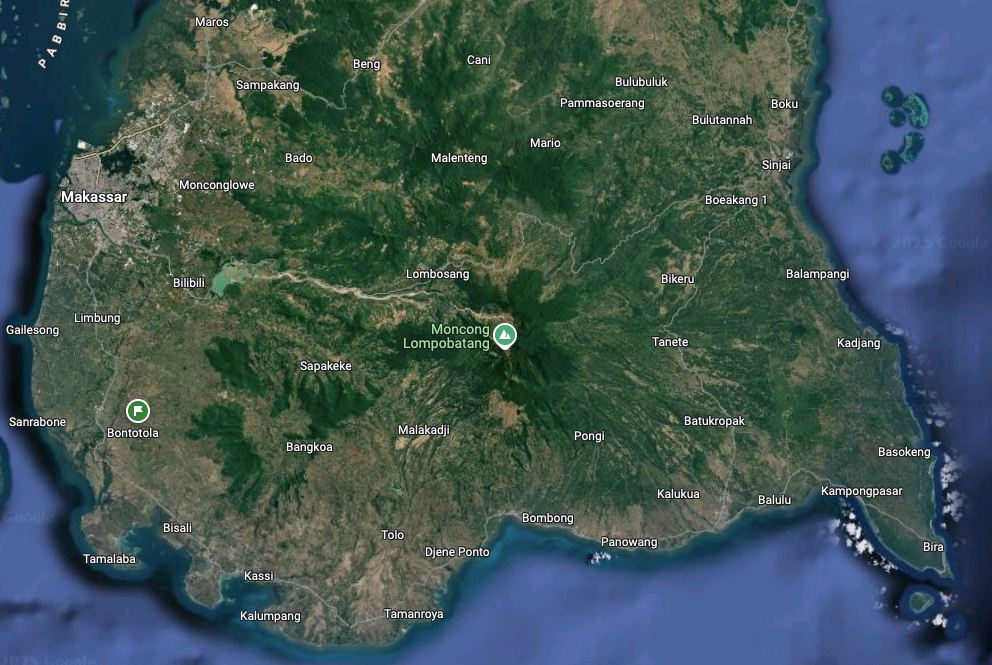

Tulisan ini disusun dari suatu kajian berdasarkan penelusuran sumber primer baik dengan wawancara ataupun transek partisipatif, juga berdasarkan penelusuran berdasarkan sumber-sumber sekundar dengan pendekatan rujukan kepustakaan. Studi utama dari tulisan ini dilaksanakan di dua Desa kunci perencanaan Program Infrastucture Improvement Shrimp Aquaculture Project (IISAP), yakni Desa Manyampa dan Desa Garanta, serta penelusuran pada Desa sekitar untuk melakukan konfarasi informasi yang telah dikumpulkan agar menjadi rujukan yang lebih teliti, korespondensif, dan koheren. Pendekatan pengumpulan informasi ini dilakukan dengan Participatory Action Research yaitu dengan melibatkan masyarakat itu sendiri dalam pengumpulan, penklasifikasian sumber informan, dengan teknik wawancara kohesif penyusunan informasi yang melibatkan aktor aktor kunci dalam masyarakat yang relevan, serta melakukan transek yakni pengamatan lapangan langsung secara

berjenjang.

a. Sejarah Tambak di Desa Manyampa dan Desa Garanta

Sejarah tambak di Kabupaten Bulukumba pada dasarnya tidak terlepas dari struktur Masyarakat dan perkembangan penghidupan Masyarakat di sekitar kawasan pesisir atau yang kini menjadi kawasan tambak di Kabupaten Bululukumba, khususnya di Dua Desa Kunci lokasi calon Pelaksanaan Program IISAP, yakni; Desa Manyampa dan Desa Garanta. Awalnya, kawasan Pesisir merupakan daerah hutan yang tidak terkola. Seperti misalnya di daerah Pesisir yang di Desa Manyampa dan Desa Garanta yang membentang pada sepanjang sisi Selatan dan Utara kedua Desa. Pada awalnya daerah Pesisir di kedua Desa ini hanya ditumbuhi pohon pohon besar serta semak yang remak. Saat terjadi pasang tinggi, Masyarakat sekitar hanya memanfaatkan kawasan pesisir sebagai tempat menjebak ikan liar untuk konsumsi rumah tangga. Lahan – lahan

atau tanah di sepanjang pesisir dianggap sebagai tanah pemerintah. Seiring perkembangan waktu, sekitar tahun 80 puluhan, dimulailah suatu pembukaan dan percetakan lahan yang masih dalam tahap pengerjaan yang sangat sederhana yaitu dengan mencangkul (Wawancara; Karaeng Pana’, Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Kampung/Karaeng),

Pembukaan lahan ini diinisiasi dan dimobilisasi oleh para Karaeng dan Gallarang (Raja/Kelompok Masyarakat Stratifikasi Sosial Atas) yang memiliki posisi sosial yang otoritatif dengan mengerahkan para Masyarakat baik Ata (budak) dan Tu Maradeka (posisi tengah/bukan budak dan bukan karaeng) untuk melakukan pengerjaan pembukaan lahan dan percetakan tambak, yang secara tersirat mengubah sudat pandang Masyarakat terhadap kawasan pesisir yang sebelumnya dianggap lahan publik menjadi lahan privat atau tanah milik Karaeng.

Posisi stratifikasi sosial tinggi dan posisi otoritatif Karaeng menjadikannya sebagai kelompok yang dapat menggunakan bahkan memprivatisasi lahan. Mereka dianggap sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan terhadap akses lahan sehingga memiliki kewenangan menguasai atau membagi lahan tersebut. Kelompok Tu Maradeka umumnya mendapat bagian-bagian kecil dari hasil pembukaan dan percetakan lahan, sementara para Ata umumnya tidak mendapatkan pembagian tanah dan hanya disertakan dalam pengelolaan lahan Karaeng sebagai penggarap atau pekerja. Para Ata hanya mendapat pemberian hasil berdasarkan kehendak Karaeng.

Sejarah pembukaan lahan dan percetakan tambak di Desa Manyampa dan Desa Garanta pada dasarnya tidak terlepas dari konteks Sejarah Masyarakat feodalistik. Pengerahan mobilisasi sumber daya oleh para Karaeng merupakan corak kekuasaan yang sangat dianggap berperan dalam lahirnya percetakan dan penguasaan tambak. Sementara para Tu Maradeka mendapat bagian yang proporsional atas kontribusi dalam keterlibatan pembukaan lahan; baik mengawasi dan mengorganisir

pekerjaan para Ata, kontribusi finansial, maupun hubungan timbal balik di antara Karaeng dan Tu Maradeka. Sementara para Ata hanya mendapatkan kesempatan bekerja pada tambak Karaeng dan mendapatkan bagian yang seringkali ditetapkan secara sepihak oleh Karaeng.

Feodalisme dapat dimaksudkan sebagai sistem sosial ataupun politik yang memberi kekuasaan besar pada golongan bangsawan atau kedudukan otoritatif berdasarkan stratifikasi sosial. Budaya ini mengakar dalam masyarakat Indonesia sebab menjadi warisan dari kerajaan yang menggunakan sistem patron-klien. (Salman, D; Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas).

Masyarakat feodal merupakan masyarakat yang mempunyai orientasi pada nilai pelayanan berlebihan pada penguasa maupun orang yang dituakan. Semakin dekat hubungan darah bangsawan dengan raja yang memerintah, maka semakin tinggi juga status sosialnya pada masyarakat feodal. Feodalisme berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu feudalism. Kata feudal berasal dari bahasa Latin yaitu feudum yang berarti sebidang tanah yang diberikan untuk sementara untuk seorang vasal. Vasal merupakan penguasa bawahan atau pemimpin militer sebagai imbalan dari pelayanan yang diberikan pada pemilik tanah. Inti feodalisme yaitu tanah menjadi sumber kekuasaan orang yang berkuasa, yaitu pemilik tanah. (Pranoto; S.W; Serpihan Budaya Feodal)

Dalam konteks Indonesia yang bercorak agraris dengan tanah sebagai faktor produksi utama, maka sistem feodalistik adalah suatu corak perkembangan masyarakat yang mewarnai dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Demikian halnya pada Masyarakat Desa Manyampa dan Desa Garanta, struktur masyarakat foedalistik juga dicerminkan dengan kondisi masyarakat yang melekat kuat terhadap penguasaan atas asset berupa tanah sebagai faktor utama produksi perekonomian dan penanda stratifikasi sosial.

b. StrukturAgrarisTahapAwal

Pada awalnya, pengelolaan lahan tambak hanya digolongkan dalam dua kategori stuktur, yakni; pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan adalah kelompok Masyarakat yang menguasai baik secara simbolik maupun pengelolaan langsung sebagai aktivitas ekonomi. Kelompok Masyarakat ini adalah para Karaeng yang tidak secara langsung mengerjakan tambak miliknya dan dikerjakan oleh Ata. Sementara tambak – tambak yang dimiliki oleh kelompok Masyarakat Tu Maradeka pada umumnya dikerja atau dikelola sendiri di lahan tambak miliknya secara langsung, baik dikerjakan orang per orang ataupun secara kolektif bersama keluarga berdasarkan garis keturunan.

Pada tahap awal pembukaan dan percetakan lahan tambak, satu keluarga Karaeng dapat menguasai puluhan hektar tambak serta terletak di posisi posisi yang strategis,. Sementara sebagian tambak lainnya dikuasai oleh kelompok Masyarakat Tu Maradeka dengan luasan yang lebih kecil dan umunya berada di lokasi yang tidak begitu strategis.

Struktur agraris dalam kaitannya dengan akses terhadap penguasan atau penglolaan atas lahan tambak dapat dikategorikan menjadi; i) Pemilik tambak yakni para Karaeng, ii) Kelompok Penggarap yang mengerjakan atau mengelola lahan para Karaeng, dan iii) Kelompok Masyarakat Tu Maradeka yang mengelola lahan tambak miliknya sendiri.

Bukti kepemilikan atas lahan sebagian besar hanya bersifat simbolik dengan penentuan batas lahan yang bergantung pada batas batas alam seperti sungai, pohon dengan jenis dan besaran tertentu, meskipun dalam tahap lanjut dibuat suatu dokumen lahan berupa rinci’ yang merupakan warisan administratif jaman Belanda. (Wawancara; Bapak Abbas Madda/Kepala Desa Manyampa).

c. DinamikaAksesKepemilikanLahan

Seiring perkembangan sosiologis dan kompleksitas perekonomian, akses kepemilikan atas lahan tambak juga sebagai dinamis. Perkembangan Sosiololgis dan perekonomian tidak terlepas dari basis dialektika hostoris yang terus terjadi dari persentuhan tesis dan anti tesis suatu fenomen – fenomana faktual yang terjadi.

Perkembangan sosiologis dimanfaatkan atau bahkan dapat dikatakan paling menguntungkan kelompok Masyarakat Tu Maradeka untuk mengukuhkan posisi mereka sebagai Middle Class Society atau Masyarakat Kelas Menengah dan bahkan menjadi Masyarakat kelas atas High Class Socitey. Perkembangan diversifikasi penghidupan dan perkembangan Masyarakat yang semakin heterogeny, merupakan faktor penyumbang yang dimanfaatkan oleh kelompok Masyarakat kelas menengah unt

Dalam perkembangan sosial Masyarakat, posisi atau stratifikasi sosial, umumya tidak lagi dilihat pada faktor berdasarkan keturunan darah, tetapi lebih kepada penguasaan kepemilikan asset dan tingkat kesejahteraan perekonomian, sehingga sering muncul adagium di antara Masyarakat bahwa; Nai Kalumannyang, Ia Karaeng yang lebih kurang berarti; siapa yang kaya, dialah yang jadi raja/penguasa.

Seiring waktu, peningkatan kesejahteraan kelompok Masyarakat menengah, juga turut mengubah akses dan kepemilikan atas lahan tambak. Lahan lahan atau lokasi tambak yang sebelumnya dikuasai oleh Karaeng perlahan diambil alih atau terdistribusi ke kelompok Masyarakat menengah baik dengan skema sewa gadai ataupun proses jual beli. Lahan tambak pada umumnya sudah semakin terdistribusi, meskipun dalam beberapa lahan dengan kadar tertentu masih dikuasai oleg garis keturunan Karaeng. Hasil wawancara dengan salah seorang keturunan Karaeng (narasumber meminta agar namanya tidak dipublikasikan), disampaikan bahwa Peralihan atau Perubahan kepemilikan akses terhadap lahan dari garis keturunan Karaeng kepada kelompok Masyarakat baru dianggap sebagai aib yang memalukan. Namun perubahan kondisi perekonomian dan perubahan

perspektif stratifikasi sosial Masyarakat, membuat mereka harus menerima suatu sudut pandang baru yang pada prinsipnya dianggap tidak menguntungkan mereka.

Dinamika perubahan lahan ini berpengaruh mengubah secara sifgnifikan terhadap beberapa hal, seperti; i) Perubahan struktur agraris tambak, ii) Akses terhadap kepemilikan, dan pengelolaan asset lahan tambak, iii) Diversifikasi mata pencaharian, iv) Berkembangnya rantai pasok dan rantai nilai sektor budidaya tambak, dan v) Lahirnya kelompok masyarakat baru yang semakin kompleks dan heterogen.

d. StrukturAgrarisTahapLanjut

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya bahwa dinamika akses kepemilikan lahan turut memebntuk stuktur agraris baru, maka dikatakan bahwa terdapat suatu perubahan struktur dalam akses kepemilikan dan pengelolaan terhadap lahan tambak. Dinamika perubahan akses terhadap lahan ini juga turut mengubah otoritas sosial di tengah Masyarakat, khususnya dalam Masyarakat yang menjadikan budidaya tambak sebagai rantai produksi, seperti yang terjadi di Desa Manyampa dan Desa Garanta.

Dalam tahap lebih lanjut, struktur agraris akses terhadap kepemilikan atau pengelolaan aset tambak di Desa Manyampa dan Desa Garanta dapat dikategorikan seperti di bawah ini;

-

i) Pemilik tambak adalah kelompok masyarakat yang memiliki tambak namun tidak mengelola tambaknya secara langsung

-

ii) Pemilik sekaligus pengelola tambak adalah kelompok masyarakat yang memiliki sekaligus mengerjakan langsung tambaknya baik dikelola orang per orang ataupun secara kelompok berdasarkan garis keturunan. Pengelolaan tambak secara kolektif ini biasanya disebut sebagai tambak Budele atau tambak Mana’ atau dapat diartikan sebagai tambak warisan.

-

iii) Penyewa tambak adalah kelompok masyarakat yang menyewai atau mengadai lahan tambak namun tidak mengelola secara langsung.

Kategori kelompok masyarakat ini umumnya memiliki sektor perekonomian utama di luar budidaya tambak seperti Pegawai, Pensiunan, Pedagang dan hanya menjadikan budidaya tambak sebagai sub sektor perekonomian

-

iv) Penyewa sekaligus pengelola adalah kelompok masyarakat yang menyewa atau mengadai lahan tambak sekaligus mengelola budidaya tambak secara langsung. Kategori kelompok masyarakat umunya menajdikan budidaya tambak sebagai sektor utama mata pencaharian dan dilakukan secara berpindah dari satu tambak ke tambak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu

-

v) Penggarap adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki atau menguasai tambak secara langsung namun terlibat dalam aktivitas budidaya tambak. Kelompok masyarakat ini sebagian besar menjadikan budidaya tambak sebagai sektor utama pencaharian utama, dan sebagian kecil menjadikannya sebagai sub sektor sebab memiliki pekerjaan utama di luar budaya tambak seperti memiliki bengkel, penjual ikan. Dalam hal akses modal dan penghasilan, kelompok masyarakat penggarap dapat dibagi menjadi dua tipikal, yakni; i) penggarap dengan sistem bagi hasil dan ii) penggarap dengan sistem upah.

Sebagai kelengkapan data dari kategoriasi di atas berikut akan

ditampilkan dada struktur agararis lahan dalam kaitannya terhadap akses lahan tambak khususya terhadap 278 anggota Kelompok Masyarakat dari 26 Pokdakan di Desa Manyampa dan Desa Garanta, seperti disaijkan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1. Komposisi Akses Terhadap Lahan.

26 278 Jiwa 116 Jiwa 74 Jiwa 88 Orang

|

Jumlah Pokdakan |

Jumlah Anggota Kelompok |

Tambak Milik Sendiri |

Tambak Sewa- Gadai |

Penggarap |

Tahap lanjut struktur agraris tambak ini dipengaruhi dan mempengaruhi komposisi masyarakat yang semakin heterogen seperti bermunculannya para pendatang yang turut mengelola tambak, meluasnya rantai pasok dan rantai nilai perekonomian budidaya tambak seperti muncul dan berkembangnya para pengusaha sarana produksi perikanan, pedagang hasil budidaya perikanan baik yang berskala panglong ataupun pedagang kecil, serta orientasi pendidikan keluarga yang menjurus ke bidang perikanan.

Dalam konteks bukti kepemilikan atau penguasaan lahan, secara prinsip belum berkembang cukup dari struktur agraris tahap awal. Dokumen legalitas lahan seperti ketersediaan Sertifikat Hak Milik (SHM) belum menjadi perhatian yang serius bagi kelompok masyarakat, khususnya Masyarakat di Desa Manyampa dan Desa Garanta. Dokumen kepemilikan lahan masih dipersepsikan oleh Masyarakat cukup sampai pada Dokumen SPPT/PBB. Adapun dokumen kepemilikan lahan lainnya yang dapat diurus oleh Masyarakat hanya berupa Surat Keterangan Lahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa, itu pun hanya dalam kadar waktu tertentu jika diperlukan dan tidak tersimpan dengan baik.

Dari hasil pendataan kelengkapan dokumen kepemilikan lahan dan.atau pengelolaan lahan tambak khususya terhadap 278 anggota Kelompok Masyarakat dari 26 Pokdakan di Desa Manyampa dan Desa Garanta, maka dapat disajikan seperti dalam tabel di bawah ini;

Tabel 2. Dokumen akses kepemilikan atau penguasaan lahan.

|

Julmlah Pokdakan |

Jumlah Anggota Kelompok |

SHM/Akta |

Suket Tanah |

Suket Sewa |

Suket Garap |

|

26 |

278 Jiwa |

82 Jiwa |

9 Jiwa |

17 Jiwa |

0 Jiwa |

Data dalam tabel ini menunjukkan bahwa dari 278 jiwa yang dilakukan pendataan hanya dapat ditampilakan bahwa tidak terdapat dokumen pegangan dalam hal akses pengelolaan lahan oleh Penggarap. Sedangkan dokumen akses terhadap lahan dalam bentuk sewa gadai hanya dimiliki oleh 17 jiwa, dan surat keterangan tanah hanya dimiliki oleh 9 jiwa. Dalam hal akses kepemilikan lahan dengan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki oleh 82 jiwa, dan sisanya hanya memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi Bangunan (SPPT/PBB). Dari data di atas juga perlu digaris jelaskan bahwa 69 jiwa dari kelompok masyarakat secara prinsip masih menggunakan sertifikat induk sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepemilikan lahan di dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah terbagi atau terdistribus ike berapa orang khususnya dalam bentuk pembagian warisan atau hibah.

Dari hasil wawancara bersama salah seorang responden yang juga seorang anggota Pokdakan, (Abdul Rauf; Pemilik Lahan), dirinya mengakui bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik tambak yang dimilikinya bukanlah suatu hal yang urgen. Dirinya mengakui bahwa ia hanya pernah mengurus Surat Keterangan Kepemilikan Lahan di kantor Desa ketika dirinya akan diajukan sebagai penerima bantuan dari Dinas Perikanan. Setelah program bantuan dari perikanan itu selesai, dirinya tidak lagi mengetahui keberadaan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan tersebut.

Tidak berbeda jauh dengan Dokumen Kepemilikan Lahan berupa SHM, dokumen bukti Penguasaan Lahan seperti Kwitansi Sewa Gadai, Perjanjian Sewa Gadai, seringkali menjadi hal yang terabaikan oleh Masyarakat Petambak, terutama jika para pihak yang terkait masih dalam hubungan kekerabatan yang dekat. Demikian juga dokumen kesepkatan antara Penggarap dan Pemilik/Penyewa lahan, dari hasil penelusuran lapangan tidak ditemukan satu pun ketersediaan dokumen tersebut.

Kondisi pengabaian dokumen ini, meski pun dalam taraf dan intensitas yang lebih kecil, mencipatakan konflik dan patologi sosial di tengah masyarakat bahkan pernah terjadi beberapa kasus, konflik harus ditengahi

secara hukum oleh Pemerintah Desa dan Kepolisian (Wawancara; Bapak Abbas Madda/Kepala Desa Manyampa dan Bapak Syahrir/Kepala Desa Garanta).

e. TilikanPemikirandariFakta-FaktaSosial

Penjabaran penelusuran dan kerangka pengetahuan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok pemikiran yang cukup relevan dengan kondisi masyarakat saat dan upaya pengembangan masyarakat dalam waktu yang akan datang. Pokok pokok pikiran itu dapat disusun dan dijabarkan seperti di bawah ini;

-

i) Sejarah awal pembukaan lahan tambak di Desa Manyampa dan Desa

Garanta tidak terlepas dari konteks masyarakat feodel yaitu hubungan

patron klien;

-

ii) Dalam dinamika perubahan akses terhadap aset lahan dan perubahan

struktur agraris yang lebih lanjut, posisi kelompok masyarakat Penggarap masih tetap menjadi pihak yang sub ordinat atau termarginalkan;

-

iii) Kesedaran masyarakat terhadap dokumen kepemelikan atau penguasaan lahan belum menjadi perhatian yang serius, meski pun dalam pengalaman Masyarakat itu sendiri telah terjadi konflik sosial;

-

iv) Pertumbuhan masyarakat yang semakin banyak dan heterogen, erat kaitannya dalam kondisi saling mempengaruhi dalam rantai nilai sektor perekonomian budidaya tambak.

Pokok pokok pikiran ini dapat dijadikan suatu rujukan dalam

menyusun Rencana Aksi Pendampingan Masyarakat (Community Development Action Plan) khususnya di Desa Manyampa dan Desa Garanta. Dalam konteks perencanaan Program Infrastucture Improvement Shrimp Aquaculture Project (IISAP), pokok pikiran ini dapat menjadi Framework rencana aksi dalam menyusun agenda Pendampingan Pemberdayaan Pasyarakat (Community Development), penapisan sosial, dan penyusunan mitigasi resiko program. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut;

-

i) Diperlukannya suatu komitmen bersama dalam perlindungan kepada para pemilik atau pengelola lahan khususnya bagi kelompok masyarakat Penggarap, agar memastikan bahwa aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik

-

ii) Mendorong para pihak yang berwenang baik Pemilik Tambak dan instansi terkait agar penerbitan dokumen kepemilikan lahan seperti penerbitan Sertifikat Hak Milik dapat dilaksanakan dengan akses yang mudah

-

iii) Penguatan rantai nilai, baik ketersediaan akses terhadap modal dan penguatan sumberdaya manusia sektor perekonomian budidaya tambak untuk semakin diperkuat dan ditingkatkan mengingat semakian banyak masyarakat atau kelompok keluarga yang beragnatung kepada sektor perekonomian budidaya tambak.

Asrul. Penulis saat ini tergabung dalam Tim Fasilitator IISAP-ADB untuk Site Kabupaten Bulukumba.